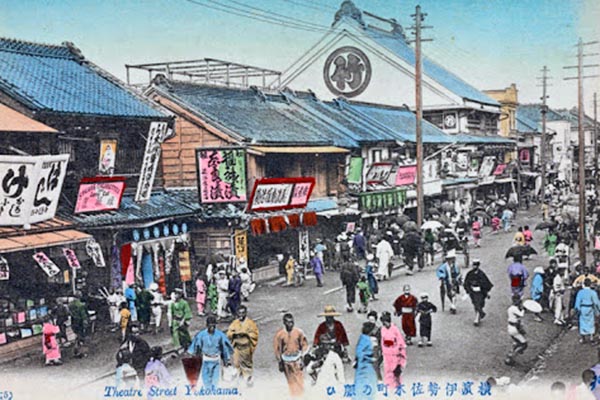

明治期の伊勢佐木町

伊勢佐木町の地名は、1874年(明治7年)道路改修費用を寄付した伊勢屋中村次郎衛、佐川儀右衛門、佐々木新五郎の屋号・苗字の一部を組み合わせてできたそうです。もちろん諸説ありますが・・・

前年の明治6年から伊勢佐木町では興行場が開かれ、大相撲も催される興行街となり、芝居小屋、寄席などが続々と集まり、1880年(明治13年)には観世物興行場として指定されました。

そして1882年(明治15年)に遊郭が高島町から真金町に再々移転したため、伊勢佐木町は関内から遊郭への通り道となり、大正初期には東京・浅草、大阪・千日前と並ぶ大繁華街へと発展していきました。

この頃、「ザキブラ」「イセブラ」なる言葉も生まれました。

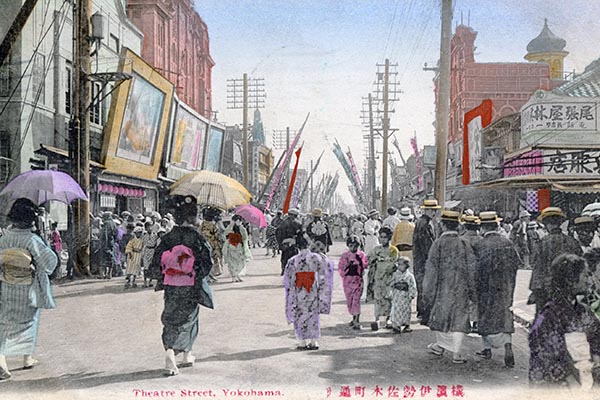

大正中期の伊勢佐木町

伊勢佐木町三丁目あたりはその当時賑町といわれ、両国座・勇座・賑座などの芝居小屋が軒を連ね、伊勢佐木町の中でも一番の繁華街になっていました。

両国座は再建後名前を喜楽座に変え再開しますが、関東大震災で再び焼失。翌年の再建後、再び元の賑わいを取り戻します。

1925年(大正14年)には日本で初めてジャズの演奏が、この喜楽座で行われました。松旭斎天勝(しょうきょくさいてんかつ)率いる天勝一座で、ガーシュインの曲などを演奏した記録が残っています。

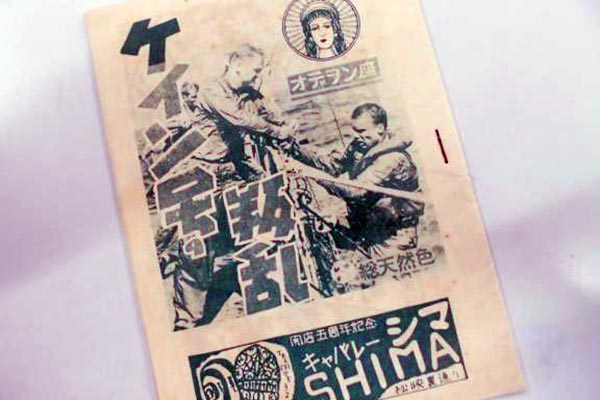

喜楽座のちょうど向かい側に、1911年(明治44年)12月、ドイツ人貿易商のリヒァルド・ウェルデルマン氏が日本で最初の洋画封切館である「オデヲン座」を開館しました。

関東大震災で壊滅的な被害を受けましたが、翌年には興行を再開。昭和初期、伊勢佐木町は映画の街として復興し、大繁華街の賑わいが戻ってきました。

当時はまだほとんどが無声映画でしたので、映画に合わせた伴奏をする楽団も重要で、特にオデヲン座の楽団は上手でとても人気が高かったそうです。そういう楽団から後の横浜を代表するナイトクラブやグランドキャバレーの楽団へと繋がっていったのです。

1936年(昭和11年)、定員1,245人の大劇場に改築された「オデヲン座」

しかし、太平洋戦争が始まると欧米映画の輸入が厳しく規制され、洋画専門館は大きな打撃を受けます。

そして1945年(昭和20年)5月29日の横浜大空襲でほとんどの建物は倒壊してしまいましたが、オデヲン座は無事でした。終戦後は進駐軍に接収され、「オクタゴンシアター」として約10年間運営されました。

進駐軍に接収され「OCTAGON THEATER」になったオデヲン座

仕方なく、オデヲン座の経営者であったクラリネット奏者の六崎市之介氏は、1947年(昭和22年)、曙町に「横浜オデヲン座」を新設しました。

横浜オデヲン座ニュース ケイン号の反乱

横浜オデヲン座ニュース 真夜中の愛情

1955年11月の接収解除後、残念ながら六崎氏は買戻しができず、松竹映画封切館の「横浜松竹映画劇場」になってしまいました。その後、「横浜ロキシー劇場」と改称され、1973年2月に閉館されました。

現在は全館ドン・キホーテになっております。

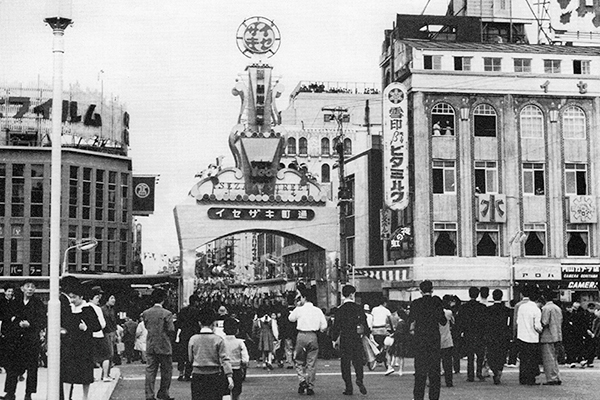

昭和30年代には伊勢佐木町周辺に約40もの映画館が建ち並び、当時、日本一映画館の多い街となりました。

その代表的な映画館をいくつかご紹介いたしましょう。

長者町6丁目の交差点にあった「横浜ピカデリー」

1947年に「横浜松竹映劇」として開館。前述のオデヲン座の建物に1955年「横浜松竹映画劇場」として移転した後、洋画専門の「ピカデリーシネマ」そして「横浜ピカデリー」となりました。1998年閉館。

日ノ出町駅そば 宮川町2丁目にあった「かもめ座」

1952年に開館し、2002年2月に閉館してしまいました。2~3本立ての名画専門館でした。

若葉町3丁目にあった「日劇」

1953年に開館。2~3本立ての洋画専門館でした。2005年2月閉館。

日劇のとなりにあった「名画座」

1952年に開館。2~3本立ての邦画専門館でした。

洋画は日劇、邦画は名画座という名文句が生まれました。

名画座が「ジャック&ベティ」として生まれ変わりました。

1991年に名画座は大幅リニューアルを行い「ジャック&ベティ」になりました。

日劇と同じ経営者でしたので、2005年2月、閉館になりそうでしたが、経営母体も変わり、「黄金町プロジェクト」のバックアップもあり、現在も興行が続けられております。

「ジャック」と「ベティ」の2つのスクリーンで洋画・邦画のロードショーを上映。

長者町6丁目にある「横浜シネマリン」

ここは1955年に吉本興業が開業した「横浜花月劇場」が前身で、その後1964年に「伊勢佐木シネマ」という名称の映画館になり、1989年「横浜シネマリン」になりました。2014年に休館になりましたが、閉館のピンチを救ったのはなんと一映画ファンの八幡温子さんでした。その年の12月、八幡さんが私財を投入して館内を大リニューアル。見事復活したのです!

今でも名画専門館として運営を続けています。

八幡さんは現在横浜キネマ倶楽部の事務局長をされております。

1947年 日ノ出町駅そばの宮川町2丁目に開館した「光音座」

1947年1月に東宝と新東宝の上映館として開館しましたが、1950年後半から経営会社の大蔵映画が成人映画を自社で製作するようになり、今では日本で唯一といっていいゲイポルノの上映館となっています。

光音座1がゲイポルノ、光音座2がピンク映画専門です。

1989年の改装工事の時に、入口を野毛大通りの横道に移しました。

改装後の「横浜光音座」

1と2はロビーで繋がっていますが、カウンター・券売機を挟み、男湯・女湯のような構造になっており、行き来はできません。因みに1は女性の入場お断わりです。

現在も元気に興行を続けております。

光音座の斜め向かい側JRAウインズ横浜のある場所に、1947年(昭和22年)3月に戦後初の市民劇場「マッカーサー劇場」がオープン。その年の5月には隣に「横浜国際劇場」がオープンしました。どちらも1,200人以上入れる大ホールでした。

映画も演劇もコンサートも開催され、連日超満員だったそうです。

横浜国際劇場は、美空ひばりが昭和23年3月8日10才の時、伴淳三郎座長の「東京グループ」の一員として出演した劇場です

淡谷のり子の前座として、笠置シズ子の「東京ブギウギ」を歌って踊って、一躍脚光を浴びました。

その劇場の向かい側に美空ひばりがデビューした頃から通っていた「松葉寿し」が今でもあります。

ここの店主の働きかけで、お店の前に美空ひばり像が建っています。

野毛大通り沿い「松葉寿し」入口にある美空ひばり像

伊勢佐木町4丁目のイセザキモールにある伊勢佐木町ブルース歌碑

1968年(昭和43年)に青江三奈が歌った「伊勢佐木町ブルース」が大ヒットしました。

青江三奈はブルースの女王になり、伊勢佐木町の名誉会員にもなりました。

その青江三奈は2000年に59歳の若さで亡くなられ、その歌碑と彼女を描いた大きな看板が2001年に設置されました。看板は有志の方々で数年に一度描きかえられています。

横浜で一番活気があった1960年代の伊勢佐木町一丁目入口

映画と芝居と音楽の街そして横浜一活気ある街、伊勢佐木町はもう遠い昔の話かもしれません。

横浜を愛し有名にしてくれた美空ひばりも青江三奈も、そして伊勢佐木町ブルースと同じ年のクリスマスにリリースされ、横浜を最も有名たらしめた名曲「ブルー・ライト・ヨコハマ」のいしだあゆみももういません。

友達には内緒でしたが、中学生の時いしだあゆみの大ファンでした。

ブルーライトヨコハマ画像

僕が生まれ育った横浜の残り香が感じられる場所もだんだん少なくなってきました・・・

よこはま物語その25で紹介いたしました、横浜が誇る名物料理「牛鍋」に勝るとも劣らない名物ソウルフードが「タンメン」です。

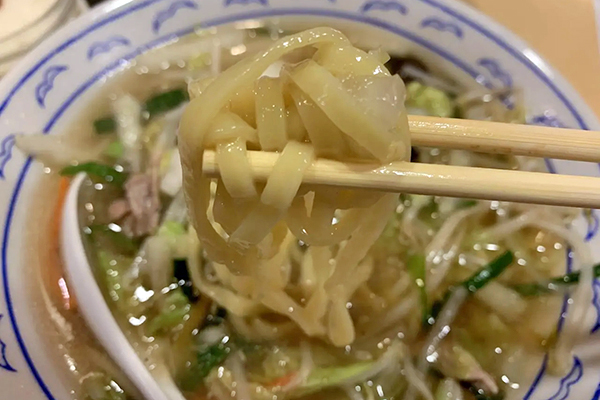

「横濱一品香」のタンメン

タンメン発祥のお店と言われているのが、「横濱一品香」です。

1955年、田代武雄氏が野毛で3坪にカウンター9席の中華料理店を開店。「一品一品に誠意を込めて最高の香味を」との思いで、「一品香」と名付けたそうです。

満州から引き揚げてきた料理人が作った現地の家庭料理「湯麺(タンミェン)」を食べて、アレンジしたものが「タンメン」となりました。

細かく切ったニンニクを叩いて炒め、そこに豚バラとモヤシ、白菜、韮、木耳、人参、玉ネギ等の野菜を入れて炒め、鶏ガラ主体(豚ガラも)のスープを塩味で仕立てます。

出来上がったスープに断面が四角い(平たい)茹でた太麺を入れ、炒めた具材を乗せれば完成。あっさりしてますが、なんともいえない深い味わいのある中華そばです。

深みのあるスープと野菜の炒め具合が絶品!

中区福富町の清正公通りにあった「横濱一品香」

夜のお店で演奏していた20代の頃によく行った福富町の一品香です。ここは1965年にできましたが、2018年2月に閉店してしまいました。でも一品香には親子代々の根強いファンがいますので、現在も横浜・川崎で12店舗営業していますよ!

ちぇるる野毛1階にある「大来」

もう一つのタンメン有名店が「大来」です。

1968年から野毛の場外馬券場(ウインズ横浜)あたりで営業していましたが、火事で焼失してしまい、ちぇるる野毛の1階に1983年移転してきました。

ここのタンメンの味は一品香に似てますが、一品香より野菜がシャキシャキした感じです。

大来のタンメン

ここの麺も断面が四角い(平たい)太麺です。

野毛大通り沿いにあった「三幸苑」

もう一つタンメンの有名店があります。それが「三幸苑」です。

写真のお店は、1963年創業当時から野毛大通り沿いにありましたが、店主の小川さんがご高齢のため、2016年12月に閉店してしまいました。

しかし、元従業員の女性とその息子さん達が是非お店を引き継ぎたいと小川さんにお願いして、2017年1月、ちぇるる野毛の交差点から野毛山動物園に向う坂道の途中に再オープンしたのです!

現在の「三幸苑」

三幸苑のタンメン

ここのタンメンは具材をスープと一緒に煮込むので、野菜のシャキシャキ感はないですが、野菜の旨味がスープに溶け込んでいる感じが絶品です。

ただ、一品香や大来に比べてスープは少し脂っぽい感じです。

創業者の小川さんが作っていた頃はそんなに脂っぽくなかったんですが・・・

ここも断面が四角い(平たい)太麺です。

伊勢佐木町5丁目にある「玉泉亭」

実はタンメンよりも歴史が古い横浜のもう一つのソウルフードがあります。それが「サンマーメン」です。魚のさんまが入っているわけではありませんよ!

タンメンのスープは塩味ですが、サンマーメンは醤油ベースのスープです。具材はタンメンと同じですが、炒めたら片栗粉でとろみをつけます。麺は細麺です。

中国語で「生馬麺」と書きます。生(サン)は新鮮でシャキシャキという意味、馬(マ)は上に乗せるという意味です。

その発祥のお店が伊勢佐木町5丁目にある「玉泉亭」です。

創業当時の「玉泉亭」

元総理大臣 田中角栄氏と握手する二代目の井田辰雄氏

玉泉亭は1918年(大正7年)、曙町に誕生しました。

創業者は井田小三郎氏。そして二代目の井田辰雄氏が昭和22年頃、サンマーメンを考案したそうです。

現在は三代目の井田武雄氏が店主です。

先程の一品香、大来、三幸苑をはじめ横浜の中華そば屋さんには必ずサンマーメンはメニューにありますが、何と言っても玉泉亭のサンマーメンが最高に美味しいと思います。

あっさりですが深みのあるスープは全部飲み干したくなりますよ!

ここに来るお客さんの8割以上の方がサンマーメンを注文するほどです。僕も月に1回はここでサンマーメンを食べます。

本当はもっと来たいのですが、大来や三幸苑のタンメンも大好きなので。

それに以前紹介した黄金町のTAKEYAと野毛のセンターグリルのナポリタンも大好きなので、困ってしまいます。

「玉泉亭」のサンマーメン

麺は細麺です。

スープはかなり熱いので、猫舌の人はお気を付けください!

【横浜三塔物語】

横浜三塔とは、神奈川県庁の塔「キング」、横浜税関の塔「クイーン」、横浜市開港記念会館の塔「ジャック」のことで、昭和初期に外国船員がトランプのカードに見立てて呼んだことが由来と言われています。

神奈川県庁本庁舎「キング」の塔

横浜税関「クイーン」の塔

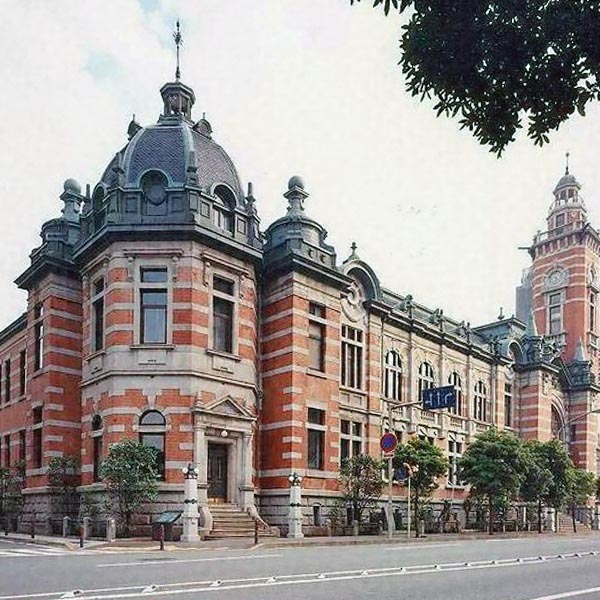

横浜市開港記念会館「ジャック」の塔

神奈川県庁本庁舎の「キング」は五重塔をイメージさせるスタイルで、昭和初期に流行した帝冠様式(洋式建築に和風の屋根を冠したデザインが特徴)のはしりと言われています。

また、表面に溝を刻んだ茶褐色のタイルと、幾何学的な装飾模様が特色のライト様式(旧帝国ホテルなどを設計した巨匠フランク・ロイド・ライトによる建築様式)が威厳と風格を醸し出しています(1928年竣工)。

横浜税関の「クイーン」はイスラム寺院風のエキゾチックなドームが特徴です。

塔の屋根は銅板一文字葺きで、元々赤銅色でしたが数十年を経て緑青色になりました。

創建当時、塔屋の外部には大きな白熱灯が8個設置され、ライトアップのない時代、長い航海をしてきた外航船の船員たちに魅力的な港横浜を演出していました。

また、正面玄関のアーチの円柱はインド古代風、アーチ周りの装飾はムーリッシュ風(北アフリカのムーア人居住地のイスラム建築様式で、スペインのアンダルシア地方で発達)、ねじり柱はクラシック風で、床は市松模様という、税関という国際的な性格に相応しいエントランスです(1934年竣工)。

横浜市開港記念会館の「ジャック」は東南隅の時計塔のことで、日本銀行本店や東京駅丸の内駅舎の設計で有名な明治の建築家、辰野金吾氏が開発した辰野式フリークラシック様式(赤煉瓦に花崗岩を取り交ぜたルネッサンス風の様式)の代表作の一つ。

横浜開港50周年を記念して「開港記念横浜会館」の名称で1917年に竣工されました。

神奈川県庁本庁舎も横浜税関も1923年の関東大震災で全倒壊焼失し、新しく建て直されました。

しかし開港記念横浜会館は、内部は焼失、屋根ドーム群も欠落しましたが、時計塔と壁体は辛うじて無事でした。

関東大震災直後の開港記念横浜会館

1927年に震災復旧工事が竣工しましたが、西南隅の八角ドームと西北隅の角ドームは復元されませんでした。

1945年から1958年まで進駐軍兵士向けの映画上映館「メモリアルホール」になっていましたが、1959年に中区の公会堂となり、名称は「横浜市開港記念会館」となりました。

その後、1985年に創建時の設計図が発見され、1988年からドームの復元工事が行われました。

そして1989年、大正時代そのままの姿に蘇ったのです!

横浜市開港記念会館の復元された西南隅の八角ドーム

今でも中区の公会堂として会議室及び講堂は一般利用できる施設となっています。

特に講堂は480人ほど収容できる2階席もあるホールで、コンサートや演劇や結婚式に利用されています。

国の重要文化財ですが、利用料はビックリするくらい安いですよ!

横浜市開港記念会館の講堂

横浜市開港記念会館2階ロビーのステンドグラス

いつしか多くの船員たちは船上からこの三塔を目印に入港したと言われています。

横浜三塔は震災や戦争などの苦難を乗り越えて今も建ち続けていることから、困難に打ち勝つシンボル的存在になり、この三塔を一度に見れる場所3か所を1日で巡ると願いが叶うという伝説が「横浜三塔物語」と呼ばれるようになりました。

その3か所とは「日本大通り」と「赤レンガパーク」と「大さん橋」にあります。

この3つのスポットには目印が設けられていますので、是非探してみてください。また、毎年3月10日は「三塔の日」として横浜三塔物語にちなんだイベントも開催されています。

ロマンチックな夜に巡ると結婚前のカップルは結ばれるという噂もありますよ!

キングの夜景

クイーンの夜景

ジャックの夜景

僕の敬愛するブルース・ロックギタリストのエディ藩さんが2025年5月10日に亡くなられました。77歳でした。

エディさんは1947年6月22日に誕生。横浜中華街の老舗「鴻昌」(現在はないですが)が実家で、セント・ジョセフ・カレッジの小学校から関東学院の中学・高校へと進み、ザ・ファナティックスというブルース・ロック系バンドを結成します。

高校3年の頃には横浜のライブハウスではすでに有名人になっていました。

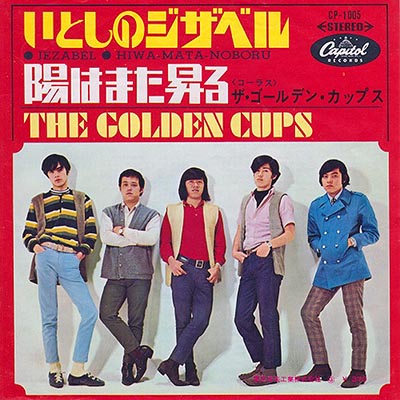

そのまま大学まで進みましたが、本場のブルース・ロックを吸収し、ギターの腕を磨くために、入学後すぐに渡米しました。偶然そこでデイヴ平尾(本名:平尾時宗)さんと出会ったことによって、帰国後一緒に「平尾時宗とグループ・アンド・アイ」というバンドを結成。そして「ザ・ゴールデン・カップス」に改名後、リード・ギタリストとして、バンドの中心的存在になりました。

その後も自分のエディ藩グループやソロでのライブ活動を、2024年10月まで約60年間続けてきました。

中学1年からブルース・ロックのギタリストになりたくて必死に練習していた僕にとって、エディさんは憧れの存在であり、ブルース・ロックを弾かせたら間違いなく日本一のギタリストでした。

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

ゴールデン・カップで演奏していた19歳頃のエディさん

ザ・ゴールデン・カップスのデビューシングル盤:1967年「いとしのジザベル」

メンバー左からルイズルイス加部さん(2020年9月26日 71歳没)、ケネス伊東さん(1997年3月2日 51歳没)、デイヴ平尾さん(2008年11月10日 63歳没)、マモル・マヌーさん(2020年9月1日 71歳没、)、エディ藩さん(2025年5月10日 77歳没)、オリジナルメンバーは全員亡くなってしまいました。生きていらっしゃっる方はメンバーではミッキー吉野さんただ一人になってしまいました。

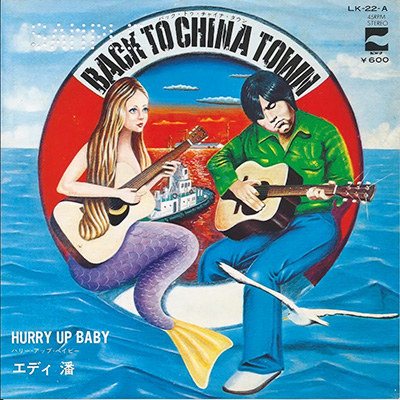

1976年のエディさんのオリジナル「バック・トウ・チャイナ・タウン」

作詞・作曲・歌・ギターすべてエディさん

1977年にリリースされた「横浜ホンキートンク・ブルース」

最初は1975年にエディさんの作詞・作曲で「横浜ホンキートンキー・ブルース」として誕生しましたが、関東学院の中学・高校の先輩である俳優の藤竜也さんが1977年エディさんのライブに来た時、その場で詞を書いてくれて、「横浜ホンキートンク・ブルース」に生まれ変わり、松田優作さんや原田芳雄さんなど多くの人に歌われる名曲となりました。

1982年のエディさんのオリジナル「スーザン」 ジャケット撮影場所:中華街「ウインドジャマー」

1983年のエディさんのオリジナル「ハート・エンド・ソウル」 ジャケット撮影場所:本牧「アロハカフェ」

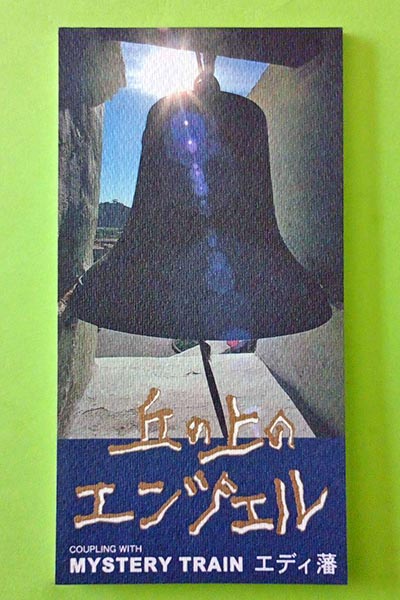

1997年にエディさんが作曲、作家の山崎洋子さんが作詞した「丘の上のエンジェル」。

山手の外人墓地が手狭になったため、あらたに明治35年にできた根岸外国人墓地に、終戦後、進駐軍と日本人女性の間に生まれた混血の赤ちゃん達が800体くらい密かに埋葬されています。そのことを知ったエディさんと山崎さんが鎮魂歌として作った曲です。

エディさんとChar

Charは若い頃、一時密かに横浜に住んでいました。

その頃エディさんにとてもお世話になったそうです。

エディさんを慕っていたダイアモンド☆ユカイと、本牧のゴールデン・カップで

エディさんの関東学院中学・高校の先輩 俳優の藤竜也さんと

エディさんと僕の音楽の先生であるキーボードの久野光男さん エディさんのご自宅で

2012年12月31日ラッキーズプレイスでのカウントダウン・ライブ エディさんと久野さん

2015年6月21日 エディさん68歳誕生日ライブ YCC(横浜クルージングクラブ)で

2015年11月29日 エディさんと久野さんのライブ 本牧のゴールデン・カップにて

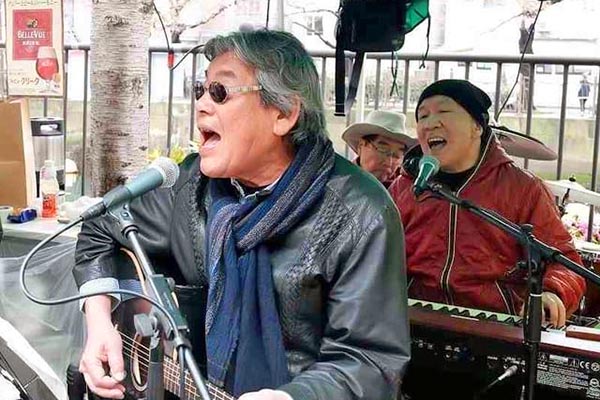

2016年4月3日 「大岡川花見ライブ」

2017年4月1日 「大岡川花見ライブ」

2018年4月8日 「大岡川花見ライブ」

2019年 ゴールデン・カップにて ゴールデン・カップ55周年

左から、ミッキー吉野さん、エディさん、オーナーの上西四郎さん(2023年6月1日没)

2022年6月26日 エディさん75歳誕生日ライブ YCCにて

左から、近田春夫さん、ミッキー吉野さん、エディさん。

ミッキーさんが特大ケーキを持って来てくれました!

2024年6月22日 横浜THUMBS UPでの77歳誕生日ライブ

2024年10月6日 ラッキーズプレイスでの77歳誕生日ライブ

これがエディさんの最後のライブになってしまいました。

エディさん、ありがとうございました。

太田なわのれん

今回は横浜が誇る名物料理「牛鍋」をご紹介いたします。

1859年横浜港が開港し、西洋の食文化、肉食文化が流入して、牛鍋の歴史が幕を開けました。

外交上、政府が牛肉奨励を推し進める中、明治5年に天皇が初めて牛肉を召し上がられ、一気にブームとなり、その後高級料理店で牛肉が扱われるようになりました。

そして徐々に一般の人々にも牛肉への憧れが広まっていき、劇場や遊郭が建ち並ぶ横浜一の歓楽街である伊勢佐木町にも、後に横浜の牛鍋屋御三家と呼ばれるお店ができました。

「太田なわのれん」「じゃのめや」「荒井屋」の3店です。

その中で最も古い歴史をもつ「太田なわのれん」からご紹介いたします。

太田なわのれんは、明治元年に高橋音吉という人が、今と同じ場所の中区末吉町1丁目に開いてから156年以上の歴史をもつお店です。

ここの牛鍋は独特です。まずお肉はぶつ切りです。その理由は、お店を開く前に牛肉の串焼きを屋台で売っていたのと、初代音吉氏は大酒のみで、朝からほろ酔いで肉を調理するから、薄く切るのが面倒なため、ぶつ切りになったそうです。それがかえって評判を呼び、今も頑なにぶつ切り一筋です。

太田なわのれんの牛鍋

そしてもう一つ独特なところは、味噌をタレにして牛肉を煮ることです。

これは、初代音吉氏が牡丹鍋(山猪鍋)にヒントを得て、考案したそうです。

味噌だれで肉を煮て、その風味とネギで肉の臭みを消し、炭火の七輪にかけた浅い鉄鍋の火回しでうまく工夫するものです。

ここは仲居さんが最後まで調理してくれます

牛鍋の出来上がり!

戦中、鉄製のものはすべて軍に没収されてしまうので、鉄鍋は地中深くに埋めて保管していたそうです。

今でも戦前からの鉄鍋を使っていると仲居さんが説明してくれました。

入口の縄のれんがこのお店のシンボルです

太田なわのれんの「太田」は明治の頃に一時移転した場所(赤門付近)の名前ですが、「縄のれん」は、明治初期、蠅が店内に入らないようにする唯一の方法だったらしく、太田にある縄のれんが掛かっているお店がそのまま店名になったというわけです。

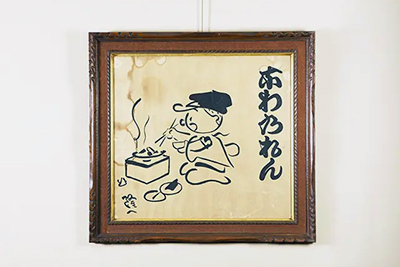

戦中・戦後初期に日本の漫画界をリードした横山隆一氏の代表作「フクちゃん」がお店のキャラクターです

伊勢佐木町通り側からのじゃのめや

戦前のじゃのめや

じゃのめやの宴会専用入口

次にご紹介するのが「じゃのめや」です。

このお店は、明治26年、今と同じ場所 中区伊勢佐木町5丁目に、山崎繁太郎氏が開きました。

「蛇の目の傘が置いてあるお店」が店名の由来だそうです。

牛鍋が流行りだした頃、繁太郎氏は父の彦三郎氏と共に千葉から横浜に出てきて、庶民の人にも牛鍋を食べてもらいたいと、屋台の牛鍋屋を始めました。

そしてお店を開業してから130年以上、衰退してしまった伊勢佐木町通りで、5代目オーナー山崎謙吉氏が伝統ある歴史と味を今も守り抜いています。

現在の荒井屋本店

改築前の荒井屋本店

荒井屋本店の宴会専用入口

3番目にご紹介するのが「荒井屋」です。

このお店は、明治28年、今と同じ中区曙町2丁目に、荒井庄兵衛氏が開きました。

こちらも130年近く、親不孝通りというイメージの良くない場所ですが、4代目女将の荒井順子氏が伝統ある歴史と味を守り抜いています。

突然ですが、すき焼きと牛鍋の違いについて。

すき焼きは関西発祥で、最初に肉を焼いてから割下を入れますが、牛鍋は関東発祥で、肉を焼かず最初から割下を入れて煮る感じです。

後の調理は同じで、具材も変わりません。

牛鍋は最初から割下を入れます

最後に美味しそうな、じゃのめやと荒井屋の牛鍋をご紹介いたします。

じゃのめやの牛鍋 ざくに玉ねぎが入るのが特徴

荒井屋の牛鍋

どちらのお店も仲居さんが最初だけ調理してくれるのが醍醐味です。

最初に割下を入れ、まずはざく(野菜をザクザク切るので)の玉ねぎ(じゃのめやだけ)、ネギ、豆腐、シイタケ、白滝、春菊を少しずつ入れ、牛肉を数枚。よい具合に肉に火が通ったところを見極め、仲居さんが溶いてくれた卵の器に入れてくれます。

すき焼きと違い、肉を焼いていないので、牛鍋ならではのふわっと柔らかな感じが楽しめます。

残りの肉と野菜は自分で調理。締めはうどんかきしめんで・・・これも仲居さんが調理してくれます。

どうです、よだれが垂れてきませんか!

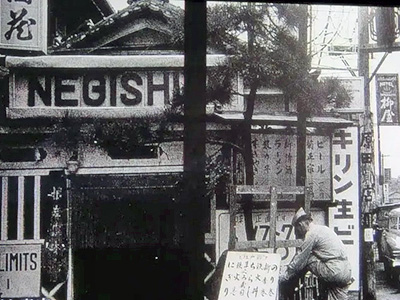

若葉町二丁目にあった伝説のお店「根岸屋」。昭和30年代に2階建になりました。

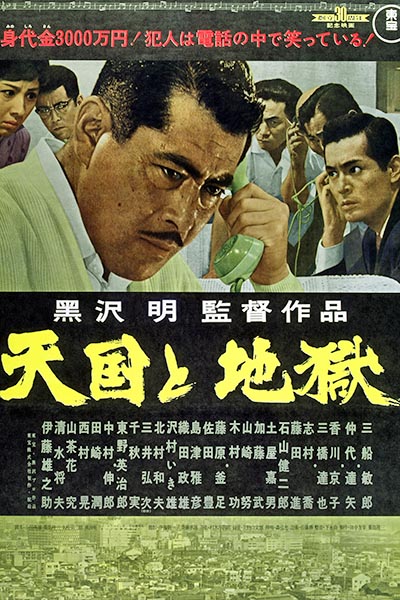

前回のよこはま物語その23で、黒澤明監督の映画「天国と地獄」の、黄金町を舞台にした一場面を紹介いたしましたが、誘拐犯人竹内銀次郎の共犯者死亡がマスコミの協力で明るみにされず、まだ生きている可能性を恐れた竹内は、証拠隠滅のため共犯者を殺害しようと、純度の高いヘロインを入手するため伊勢佐木町にやって来ます。

そしてヤクの売人と落ち合う約束をした場所が、この「根岸屋」でした。

映画では、実際の倍以上の大きさのセットを造ったそうです。

根岸屋で、ヤクの売人を待つ竹内。モノクロ映画でしたが、「椿三十郎」と同じ手法で、目印の赤いカーネーションだけ色が付いていました。

尾行している刑事たちの変装が、このお店のお客達そのものでした。

船員、サラリーマン、愚連隊、ヤクザ、沖仲仕、浮浪者、売人、遊び人、華僑など。

もちろん変装してない洋パンさん(外人相手の売春婦)、夜の女の人、おかま、GI達も実際にたくさんいました。

外壁に「根岸屋総本店」の看板がありますが、女将のスミさんの縁者の方々が戦前から横浜で根岸屋というお店をいくつかやっていたので、区別するためにそうしたそうです。

また、「INTERNATIONAL RESTAURANT」の看板もあります。

根岸屋は、開業時から当時としては画期的な24時間営業の大衆酒場で、ここには世界中のお酒が揃っていました。

洋酒、日本酒、焼酎、ビール、カクテルの他に、朝鮮や中国のお酒もありました。

料理は、寿司・天ぷら・焼き鳥・すきやき・そば・うどん・ラーメン・カレーライス・丼もの・中華・洋食、そしてお雑煮もありました。

もちろん横浜名物ナポリタンもありました。

根岸屋入口で靴紐を締めるGI。昭和21年当初の根岸屋です。

根岸屋は、坂元明・スミご夫妻が1946年(昭和21年)に創業しました。

入口には枝ぶりの悪い松の木と貧相な植込みがあり、黒い瓦屋根で漆喰の壁。

最初は平屋でした。

実際の根岸屋店内風景

根岸屋は伊勢佐木町通りのオデオン交差点を真っすぐ行って、二本目の伊勢佐木町四丁目を右折して、すぐ左側にありました。

少し先には、美空ひばりの弟である かとう哲也(芸名小野透でコロンビアから1957年に歌手デビューしましたが、ほとんど売れず、1年後には美空ひばりの映画で俳優デビュー)が1960年代から経営していたグランドキャバレー「おしどり」がありました。

しかし、かとう哲也は山口組系益田組の舎弟頭でもあり、傷害、暴行、賭博、拳銃密輸などで何度も逮捕され、「おしどり」は1970年代に潰れてしまいました。

かとう哲也を可愛がっていた根岸屋の女将 スミさんは横浜では有名な女傑で、その度に警察に行って、かとう哲也を助けたそうです。

もちろん美空ひばりもスミさんの所に何度もお礼に来たそうです。

映画「新宿アウトロー ぶっ飛ばせ」 根岸屋から出てくる原田芳雄

藤田敏八監督の映画「新宿アウトロー ぶっ飛ばせ」(1970年公開、主役:渡 哲也)の中での1シーンです。実際の根岸屋の前で撮影してます。

白いスーツに濃いブルーのシャツ、そして赤いネクタイが時代を感じさせますね。

渡 哲也も原田芳雄も亡くなりましたが、僕は原田芳雄の大ファンでした。

原田芳雄が歌う「横浜ホンキートンクブルース」も最高ですよ!

映画「新宿アウトロー ぶっ飛ばせ」 根岸屋店内で立ち上がる原田芳雄

このシーンに出てくるような楽器演奏者の方が実際の根岸屋にもいました。

特にかんかん帽をかぶってストライプのジャケットを着たトランペット奏者の方が人気でした。

たまに店の中でチンドン屋さんが回っていたり、おかまのお姉さんが踊っていたり。

朝になってもそのまま仕事に行く人が多く、7時8時までいつも満員でした。

天井には提灯が並んでいて、割烹着を着た大勢の仲居さんが酔っ払いの荒くれ相手にお世辞を言ったり、叱りつけたりしながらお酌をしてました。

そしてここにはすべての人種・階層の人達がいると言っても過言ではないので、毎日必ずケンカが起こりました。

そうすると、片腕のない用心棒の日高さんが登場し、うまく収めるのです。

GI、船員、愚連隊同士の人数の多いケンカは、日高さんも諦めムードで静観してましたが。

すぐ傍の交番のお巡りさんと伊勢佐木警察署は24時間きっとたいへんだったと思います。

僕は20歳くらいの頃、福富町のナイトクラブやサパークラブでバンド演奏をしていました。

よく朝方ご飯を食べに行きましたが、泥酔したお客が多く、からまれたり乱闘に巻き込まれたりした思い出が何度かあります。

朝ご飯を食べるのが目的だったので、残念ながらいい思い出はありませんでした。

そんな伝説の根岸屋でしたが、1980年経営不振で閉店後、その年の11月20日に伊勢佐木町の大火事で焼失してしまいました。

東神奈川駅前 かなっくホール1階にある大衆酒場「根岸屋」

現在も東神奈川駅前で営業している大衆酒場「根岸屋」があります。

実はここのご主人 新井正二さんは、坂元スミさんの縁者で根岸屋開業時からお店を手伝っていた、新井正太・リヨご夫妻の息子さんなんです。

和食のみの家庭的な静かなお店です。

とっても安くて美味しいお魚料理が自慢のお店です。

一度訪れてみてはいかがでしょうか?

伝説の根岸屋のお話が聞けるかもしれませんよ!

東神奈川駅前 大衆酒場「根岸屋」ご主人 新井正二さん

黄金劇場

「黄金劇場」は京浜急行「黄金町駅」から大岡川沿いに歩いて4分ほどの中区末吉町3丁目にあったストリップ劇場です。

1970年頃から40年以上続いた横浜ストリップ劇場の殿堂とも言える存在でしたが、2012年に度重なる公然わいせつ罪などで経営者が逮捕されてから休業状態が続き、残念ながら、2013年6月27日に閉館となりました。

その昔、劇場内にはヒロポン用の注射器が上からぶら下がっていたという逸話もあります。(ヒロポンは錠剤よりも注射液の方が効き目が強いので注射が当たり前になっていったのです。)

除倦覚醒剤 ヒロポン錠

覚醒剤は、明治時代の日本人薬学者長井長義氏とルーマニア人化学者が共同で有機化合物アンフェタミンとメタンフェタミンの人工的な合成に成功して誕生しました。

ヒロポンはもともと古代ギリシャ語の「Philo-ponus」(労働を愛するという意味)が語源です。

ネーミングには「疲労がポンと吹き飛ぶ」という意味合いもあり、これを服用すると眠らなくてもガンガン仕事や勉強ができるという触れ込みで、戦前は深夜労働者、受験生などに広まりました。

戦時中は、軍部の国策として増産を重ね、死の恐怖を吹き飛ばすために、特攻隊をはじめ、多くの兵士に支給されました。

ヒロポン錠は「突撃錠」と呼ばれるようになったのです。

終戦後、ヒロポンは軍の備蓄から大量放出され、闇市などに出回りました。「チュウ(焼酎)一杯よりもポン(ヒロポン)の方が安い」という時代で、「ポン中」(覚せい剤依存症患者)は推定200万人にもなりました。

戦後「青線地帯」「大岡川スラム」と悪名を馳せた黄金町はヒロポンやヘロインなどの麻薬密売の温床でもありました。1962年7月6日には、警察の一斉取締りで供給源を断たれた200人余りの中毒者が禁断症状を起こして路上に飛び出し、大きな事故や事件を引き起こしました。

この黄金町事件は日本中の大ニュースになったのです。

そして翌年の1963年に公開された黒澤明監督の「天国と地獄」でも、山崎努演じる誘拐犯人竹内銀次郎がちょんの間でシャブ中の売春婦に純度の高いヘロインを注射してショック死させるシーンはまさに黄金町が舞台でした!

戦前から大岡川の船運を活用した問屋街として栄えた黄金町(初音町・黄金町・日ノ出町地域一帯の通称です)は戦後高架下にバラック小屋の飲食店が建ち並ぶようになり、その店から「ちょんの間」(風呂もシャワーもベッドもなく、2畳ほどの部屋に布団か座布団を敷いて本番行為をする風俗店。時間は20~30分。)が現れ、大阪の飛田新地、沖縄の真栄原社交街と並んで「日本3大ちょんの間」エリアとなりました。

2002年以降の最盛期には270店舗ほどになり、約1,000人の外国人売春婦がいたとされています。

黄金町のちょんの間で客引きをする外国人売春婦たち

そんな黄金町界隈も2005年1月11日から始まった「バイバイ作戦」(2009年の横浜開港150周年に向け、神奈川県警が売春防止法や入管難民法による取り締まりを徹底的に行い、摘発されていた風俗店を一掃したもの)で「ちょんの間」がなくなりました。

2006年、文化芸術振興拠点の運営団体に選定されたBankART1929が「BankART桜荘」をオープン。

各地から集まったアーティストと地域住民が芸術活動を行うことで、地域健全化運動の先駆けとなりました。

2007年頃からは、ちょんの間を改装した若者向けのバーやカフェが増え始め、2008年には高架下に「文化芸術スタジオ」が建設され、アートを生かした新しい街づくり実行委員会による「黄金町バザール2008」が開催されるようになり、毎年続いています。

今では「青線地帯」「大岡川スラム」「ちょんの間」「麻薬密売の温床」の面影は全くなくなりました。

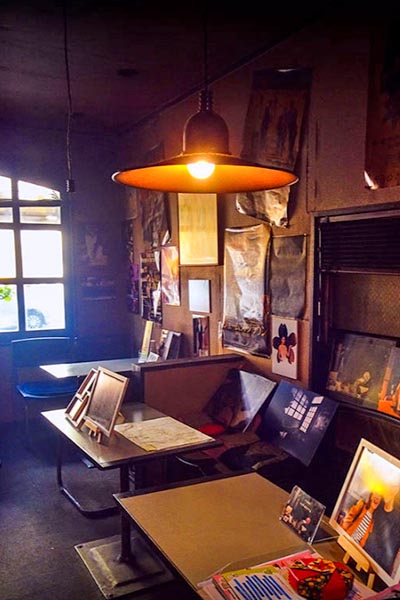

そんな黄金町駅から大岡川を越え徒歩5分ほどの末吉町4丁目角に「喫茶TAKEYA」があります。

喫茶TAKEYA

元々はご両親が昭和20年からここで「竹屋」という旅館を営んでいましたが、お客さんは進駐軍の兵隊さんとお相手の女性がほとんどだったので、時代とともに衰退傾向となり、1983年片岡孝夫さんが33歳の時に改装して喫茶TAKEYAをスタートしました。

ここにいると時間の流れがゆっくり感じられ、とても落ち着きます。

マスターの片岡さんが作るナポリタンもたまごサンドも焼きサンドイッチも絶品です!

片岡さんは、よこはま物語その6で紹介した小山成光さんと1968年18歳の時に元町のディスコ「リバーサイド」で出会い、一緒にハマチャチャを生み出した伝説のダンサー、伊勢佐木町のカタヤンさんその人なのです!

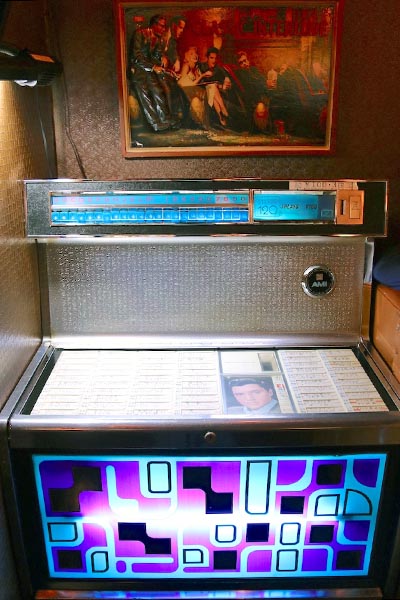

店内にはCDのジュ-クボックスもあり、片岡さんお気に入りのソウルミュージックが流れています。

今でも気が向くと、音楽に合わせて軽快なステップを披露してくれます。

たまにハマチャチャのレッスンもしてくれますよ!

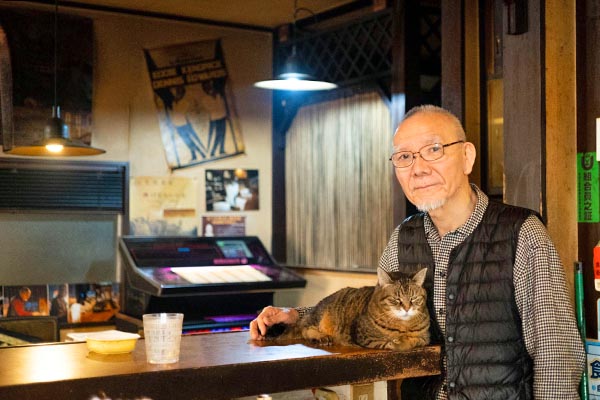

猫のモモちゃんとなっちゃん

喫茶TAKEYAのマスター片岡孝夫さん

片岡さん、ここにしかない時間の流れをいつまでも守っていってくださいね!

さて、黄金町周辺を流れる大岡川は工場排水の垂れ流しや生活排水、ゴミの投棄、ダルマ船の放置で臭気漂うドブ川でしたが、1992年春からはじまった「大岡川桜まつり」プロジェクトにより、信じられないほどきれいな川に生まれ変わりました。

春になったら、喫茶TAKEYAの後、是非大岡川沿いを散歩してみてください!

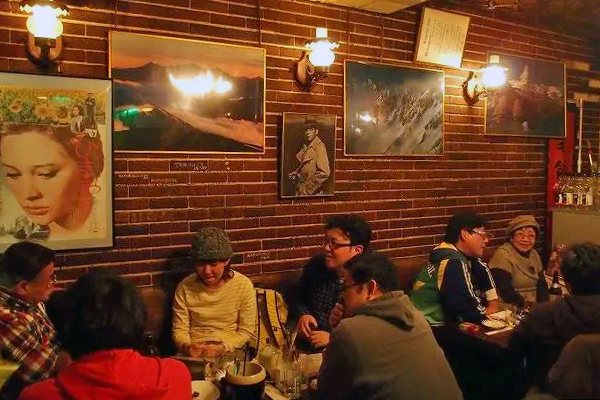

1960年代から1980年代にかけて横浜一のディープな繁華街として栄えたのが福富町です。

伊勢佐木町通りの裏にあり、福富町東通・仲通・西通の3本が伊勢佐木町通りと平行に走っています。

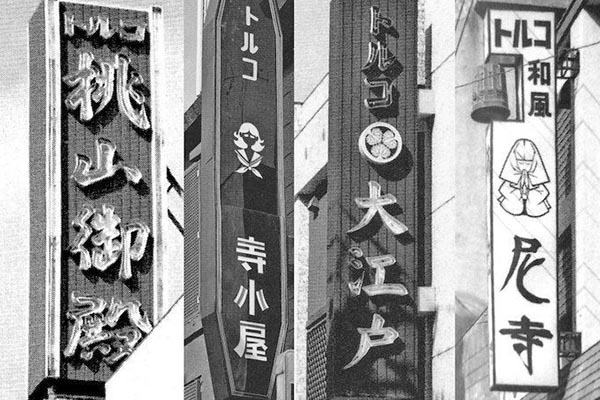

1983年の最盛期には西通を中心にトルコ風呂(現ソープランド)が24軒、仲通を中心にバー・クラブが38店、グランドキャバレーが9店ありました。

西通から東通に通じるメインストリートにはその頃、稲川会系林一家の事務所があり、福富町は林一家のシマ(縄張り)でした。

しかし神奈川県の暴力団排除特別強化地域に指定され、林一家の事務所もなくなり、今や福富町はほとんど韓国系やタイ・ベトナム系のお店になってしまいました。

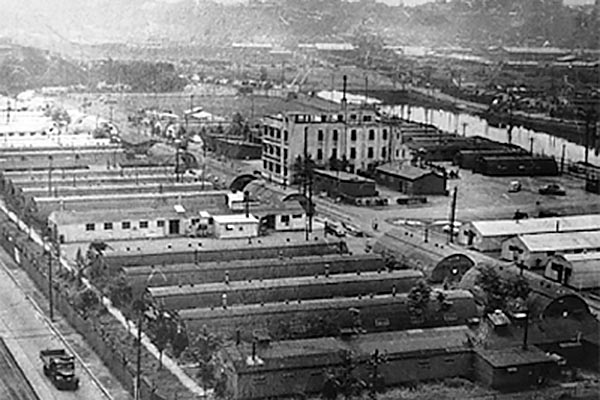

米軍のかまぼこ兵舎

終戦後、この福富町エリアも焼野原になってしまい、そこに米軍のかまぼこ兵舎という半円筒形の組立て式兵舎がたくさん建てられ、当たり前のように、曙町、弥生町、末吉町、黄金町と同様、福富町にも米軍相手のもぐりの風俗店がどんどんできるようになりました。

そして1966年頃から福富町西通を中心にトルコ風呂が次々と開業しました。

その理由は、福富町がトルコ風呂の営業禁止除外区域に指定されたからです。

同時にバー・クラブ、グランドキャバレーも立ち並ぶようになり、横浜最大の繁華街になっていったのです。

余談ですが、ソープランドが何故最初トルコ風呂と命名されたかというと、1679年ロンドンに「ロイヤル・バーニー」という風呂屋(イスラム圏の公衆浴場ハンマーム風)がオープンしました。

ここの経営者はトルコ人で、「浴場とトルコ・コーヒー」という東洋文化が味わえる異空間を提供して話題になり、その後18世紀後半までに、30軒近くの「トルコ風浴場」がロンドンにできました。

ですがロイヤル・バーニーのような普通の浴場ではなかなか経営が難しく、ほとんどが売春宿になったのです。

その話が元となり、「トルコ風呂」と命名されたと言われています。

ところが1984年、日本に来ていたトルコ人留学生のヌスレット・サンジャクリさんが厚生省に名称変更を訴えました。

これがマスコミを動かす大きな運動になっていき、その年の12月19日「ソープランド」に改称されたのです。

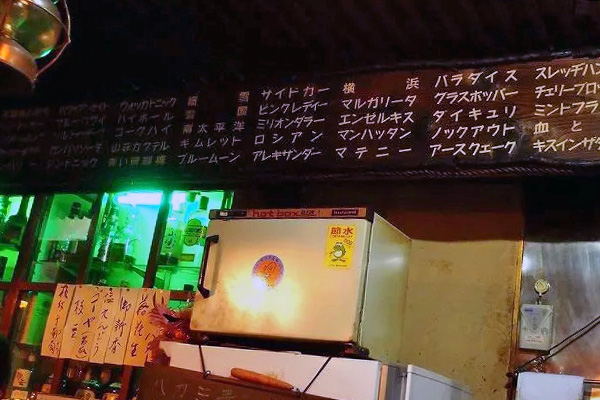

そんなソープや韓国系、タイ・ベトナム系のお店が立ち並ぶメインストリートで、今も屹然と営業しているバーがあります。

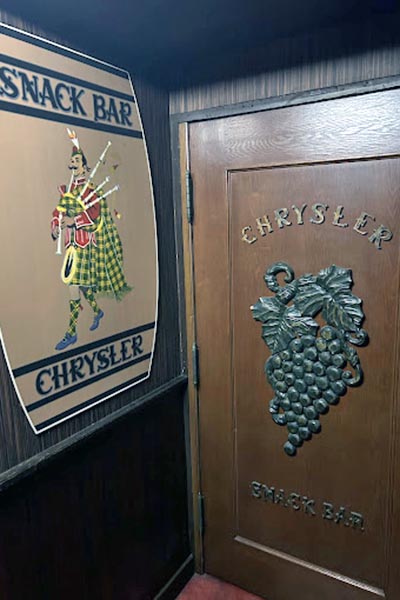

福富町のバー クライスラー

西通からメインストリートを歩いてくると、スコットランドのキルトを着用したバグパイプ隊士と黄色い吊り看板が見えてきます。

1950年5月5日開業のバー クライスラーです。

まったく変わっていません!

古くて急な階段を上り、

重ためのドアを開けると、

昭和から時間が止まった世界が広がります。

天井の高さにビックリしますよ!

ボトル棚の中央に「FOUNDED1950」と彫ってある看板が見えます。

野毛の「山荘」よりも古いです。それもまったく変わらずに。

テーブル席横の棚には所狭しと様々の形をした世界中のオールドボトルが並んでいます。

ここにもジュークボックスがありました。

ここのチーズピザもアポロに負けないくらい美味しいですよ!

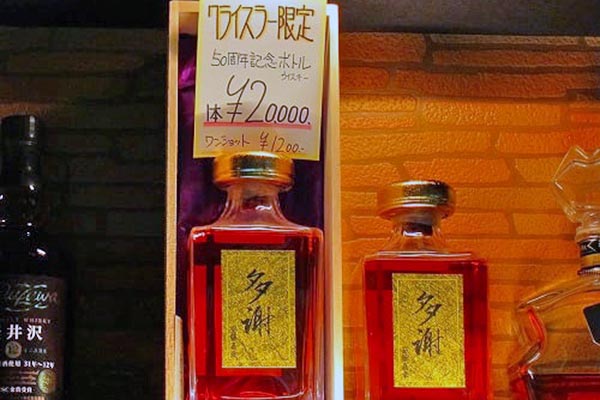

クライスラー50周年記念ウイスキー「多謝」。

約25年前にこの値段ですから、今はもっと高いでしょう。

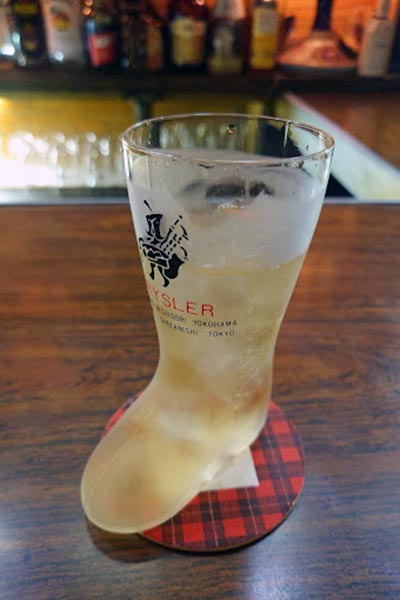

カウンターに座ると、このブーツ型グラスで飲めます。ウイスキーだけですが。

クライスラーのオーナー安藤嘉章さんは2008年に亡くなられました。

「日本ハーレー・ダビッドソン協会」の名誉会長でもあった粋人でした。

曙町二丁目北交差点のファッションヘルスビル

曙町裏の通称「親不孝通り」にあるファッションヘルス「蛍」と「ハマヘル同好会」

鎌倉街道と呼ばれる国道16号線沿いの中区曙町は明治から昭和の初めまで、銘酒を売る看板を出して飲み屋を装い、密かに私娼(役所・警察に許可も得ず、もぐりで商売をしている娼婦)を抱えて売春を営む店が建ち並ぶ「銘酒屋街」として、永楽町・真金町の「永真遊郭街」(こちらは役所・警察公認の売春婦である公娼の街)と共に栄えました。

第二次大戦で焼野原になった後も、曙町のお店はカフェーやバーを装い、青線街(特殊飲食店の営業許可なしに、非合法で売春が行われていた地域)として栄えました。

因みに、1946年GHQにより日本の公娼制度は廃止されましたが、それ以降も特殊飲食店街として公認で売春が行われていた地域が赤線地帯で、警察が地図に赤線で囲んで表示していたそうです。

青線地帯は青線で囲んでいたので、赤線青線と呼ばれるようになりました。

1956年に発令された売春防止法により、1958年赤線は廃止されましたが、元々もぐりで商売をしていた曙町の風俗店はしぶとく生き残り、1993年あたりからいきなり日本最大級のファッションヘルス街になったのです!

1987年神戸のソープランドで働いていた女性が、日本で初めて性行為によるHIV感染でエイズを発症し、死亡したこともあり、ソープよりも本番行為以外の性的サービスを行うヘルスの方にお客が流れるようになりました。

何故1993年になって曙町にヘルスが林立し始めたかと言うと、中区では学校や入院施設のある病院が周囲200m以内にあると風俗店は出せないという条例があるのですが、曙町一丁目にあった山口病院が、暴力団幹部らのグループによる追突事故を装った保険金詐欺事件に協力していたので、1993年に営業停止になり、その後なくなってしまったのです。

もぐりの風俗関係店がほとんどだった曙町ですから、この時とばかりに、合法で出店できて資金もあまりかからないヘルスを挙って始めたわけです。

そんないかがわしい曙町で今年60周年を迎えたのが、パブレストラン「アポロ」です!

マスターの石原清司さんが26歳の時1964年10月1日に開業しました。

国際港横浜には多くの外国貨物船が入港し、船員たちの滞在期間も1ヶ月近くありました。

1950年代からギリシャの貨物船も増えてきて、曙町あたりはギリシャ人の船乗りがたくさん集まるようになり、ギリシャタウンになりました(中華街あたりはアメリカ人の街になっていたので)。

ギリシャ料理のお店やバーが30~40軒ほどでき、アポロの建物の1階には「スパルタ」というギリシャレストランが1953年にオープンしました。

そのお店で石原さんは19歳の時からウエイターとして4年ほど働き、一時別の仕事をしていましたが、オーナーのエリヤス・スカンゾフさんから、2階でお店をやらないかと誘われ、決断したそうです。

オープン当初はギリシャ人ばかりだったので、看板もギリシャ語だったのですが、70年代になるとギリシャの船は減ってきて段々ギリシャ人は来なくなりました。その代わり日本のお客さんが増えてきたので、看板を日本語に変えました。最初の看板は「スナックアポロ」で今も付いています。

因みに1階は現在ヘルスになっています。

マスターの石原さんにはきつい急な階段

アポロの店内

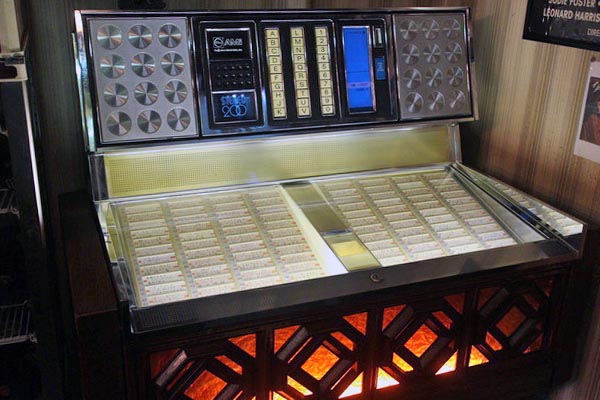

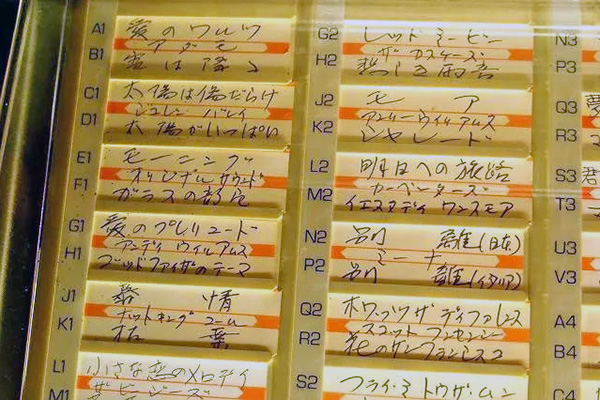

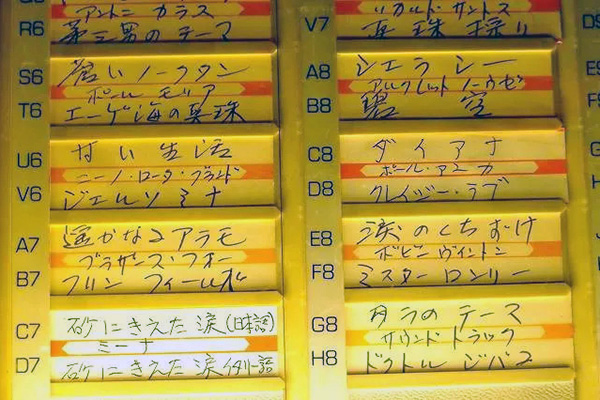

アポロのジュークボックス

前回の「山荘」と同じドーナツ盤レコードのジュークボックスです。こっちは100円で3曲です。

超お薦めのチーズピザ

超お薦めのナポリタン

アポロは日本ナポリタン学会認定店になりました!

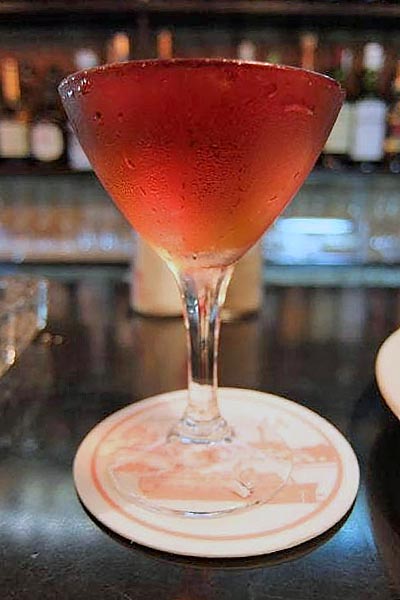

太陽のようなカクテル「アポロ」

マスターの石原さんが心配なので、週何回か奥様とお嬢様も手伝いに来ています。

今も笑顔が素敵な石原清司さん 通称チャンさん

マスターの石原清司さんは御年86歳。

お店のマスターで現役バーテンダーは石原さんが横浜では最高齢だそうです。

スパルタでウエイターをしていた時、坊主頭に詰襟のボウイ服で蒋介石に似ていたので、ギリシャ人のお客さんがチャン(蒋介石の英語読みはチャン・カイ・セーなので)と命名してからずっとチャンさんと呼ばれています。

チャンさん、100歳までシェーカー振って美味しいカクテル飲ませてくださいね!

それから、ギリシャ料理店スパルタは現在も吉田町商店街の裏、ノラねこ通りに移転して、3代目の阿久津泰之さんが続けています。

日本で最初にできたギリシャ料理専門店の味も是非楽しんでみてください!

野毛にあったバー「世界のカクテル 山荘」です。

1955年にオープンしてから約59年間、野毛の顔として多くのファンに愛され続けてきました。

写真のお店は1970年の火事で全焼した後に建て直されたものです。

ですが、地主さんからの立ち退き要請で、残念ながら2014年1月20日に閉店してしまいました。

1955年オープン時の「山荘」とマスターの黄野長康さん

マスターの黄野長康さんは台湾のご出身で、戦後まもなく日本に来てから新宿の寿司屋さんや喫茶店で働いていました。

昭和30年代の登山ブームから「山荘」と名付け、山小屋風の建物にしたんですね。

でも、山のことはまったく知らない人でした。

お店のキャッチコピーは最初「しあわせを売る店」でしたが、建て直した後に「世界のカクテル」に変えたそうです。

マスターの黄野長康さんは閉店直前の2014年1月3日、91歳で亡くなられました。

山荘の店内

マスターのご長男 敏文さん(左側)とバーデンダーのジローさん

バーテンダーのジローさんは元会社員で山荘のお客さんでしたが、1970年に会社を退職し、職探しをしていた時、マスターから誘われバーテンダーになりました。

カクテルの作り方もここでゼロから学びました。本名は佐田力(つとむ)さんですが、覚えにくいということでマスターがジローさんと名付けたそうです。

再オープンした「世界のカクテル 山荘」

ですが、なんと2014年2月25日に山荘は再オープンしたのです!

山荘の大ファンの金子さんというお客さんが自分の所有している建物の2階でやらないかと、バーテンダーのジローさんに話を持ち掛け、多くのファンの方々の後押しもあり、ジローさんが店主としてオープンしました。

黄野さんの奥様も快くお店の名前やインテリアを譲ってくれ、居心地の良い昔の雰囲気を再現することができました。

外の看板と再オープンした山荘の店内

外看板もカウンターもイスも、後ろのカクテルメニューも、黄野さんが書いた文字看板も、酒棚も照明も階段の丸太もすべて前のお店から持ってきたものです。

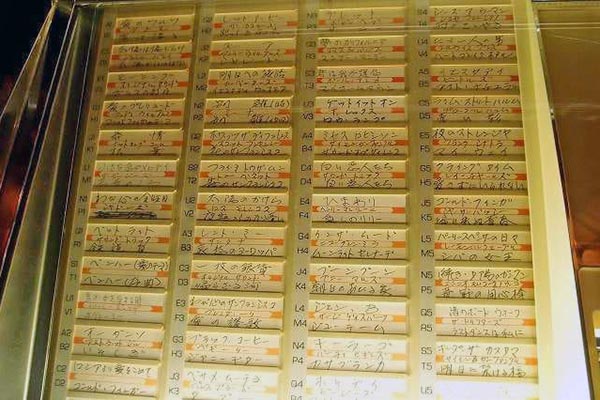

今でも大活躍のジュークボックス

なんと言っても山荘のシンボルであったこのジュークボックスが健在なのには驚きです。

1970年から50年以上活躍している、とてもレアなドーナツ版(CDではなくレコードです!)のジュークボックスです。

100円で2曲、200円でなんと5曲もかけられるんです!

針を落とした時のジージーザーザーという音が堪らなくノスタルジックな気分にさせてくれます。

現役で活躍しているレコードのジュークボックスがあるお店は他に曙町の「アポロ」と、瑞穂ふ頭の「スターダスト」だけでしょう。

黄野さんが大好きだった洋画の主題曲も多く入ってますね。

前のお店のままのカクテルメニュー

今もカクテルはほとんど700円~800円で値段はほとんど変わってません。

チャージも一切なしです。

オリジナルの山荘カクテル

ジンベースでペパーミントの香りが爽やかです。

現店主のジローさん

ジローさんは穏やかで人当たりもよく、とてもまじめな方です。

来年80歳、まだまだ頑張ってください!。